【気になるNEWS】すでに新卒180人が退職代行を利用。早期退職を防ぐために、採用担当者が注意しておきたいことは?

はじめに

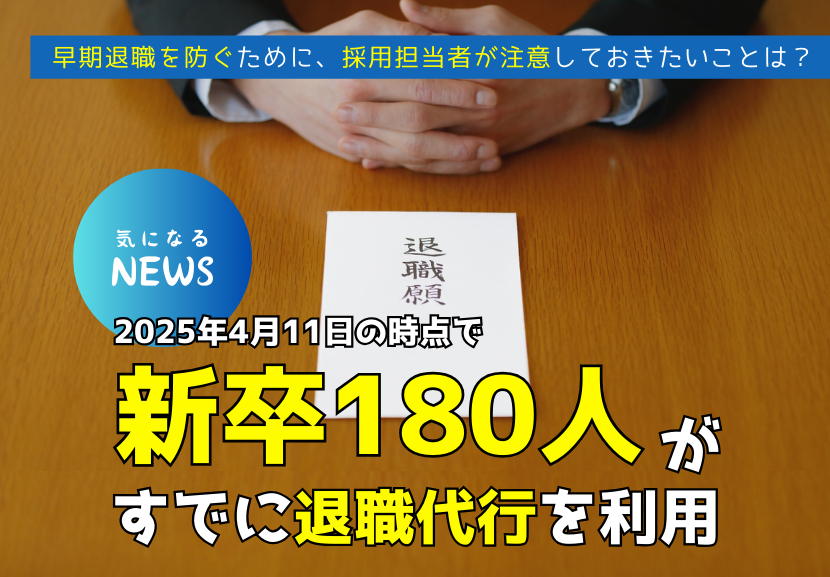

新年度が始まり、社会人としての新たな生活をスタートさせた新入社員たち。ABEMA TIMES(2025年4月15日)の記事によると、早くもSNSでは、研修よりも満員電車での疲労、仕事へのプレッシャー、そして早期の退職願望などが散見されています。

実際、退職代行サービスには新卒からの依頼が急増しているそう。理由はさまざまですが、そのひとつに、新生活の環境の変化に対応しきれず、退職を決断した人も多いようです。まもなくゴールデンウィーク。新入社員が自身の状況を振り返り、今後について考える時間を持てるタイミングで、メンタル面の不調が顕在化する可能性も高まっています。

今回はこの記事についてまとめ、新卒の早期退職の現状と、採用担当者が新入社員の早期退職を防ぐためのポイントを解説します。

新卒早期退職の実態:4月・5月に集中する退職代行利用

ABEMA TIMES(2025年4月15日)の記事によると、退職代行サービスを行うモームリには依頼が殺到しているとのことです。4月11日の時点で新卒の利用者は180人で、依頼者全体の約15%を占めています。退職代行モームリの調査によると、2024年度新卒者の退職代行利用は、入社前の労働条件との乖離を理由に1月~2月、そして環境変化への不適応を理由に4月~6月に集中する傾向があります。精神科医の木村好珠氏は、特に4月~6月について、生活リズムの急激な変化や新たな人間関係による精神的な負担が大きく影響していると分析します。

月別に見ると、新卒の退職代行利用は4月、5月に集中しています。木村氏は、これは入社後早期に、その会社への適応可否という現実と向き合う新入社員が多いことの表れであり、適応障害を発症するケースも少なくないと指摘します。

さらに、木村氏は5月をメンタルの「落とし穴」となる時期だと警鐘を鳴らします。4月は新しい環境への適応に必死で、自身の疲労に気づきにくい新入社員が多い一方、ゴールデンウィークで休息を取ることで疲労を自覚し、連休明けに心身の不調として表面化しやすいのです。いわゆる「五月病」は、連休を挟んだこの時期に特に注意が必要です。

心の疲労に気づけない新入社員は、「頑張らなければ」という責任感から無理をしがちです。体調不良を感じても、「これくらい当たり前だ」と正当化してしまう傾向にあります。その結果、限界を超えて心身の不調が深刻化し、SOSを出すのが遅れてしまうケースも少なくありません。

採用担当者が注視すべきポイント:早期発見と継続的なサポート

新卒の早期退職を防ぎ、彼らが安心して社会人生活をスタートできるよう、採用担当者は以下の点に留意する必要があります。

①入社前後のギャップを最小限に抑える:

・採用選考時や内定者研修において、仕事の現実を具体的に伝え、過度な理想化を防ぐ。

・配属部署や業務内容、チームの雰囲気などを事前に共有し、入社後の不安を軽減する。

・メンター制度やOJT担当者を明確にし、新入社員が気軽に相談できる体制を構築する。

②新入社員のメンタルヘルス状況を早期に把握する:

・定期的な面談やアンケートを実施し、新入社員の心身の状態や抱えている不安、課題を把握する。

・些細な変化や言動も見逃さず、早期にSOSのサインをキャッチできるよう、管理職や先輩社員への研修を行う。

・相談しやすい雰囲気づくりを心がけ、新入社員が安心して自分の気持ちを話せる環境を整備する。

③ストレスマネジメントの重要性を啓発する:

・研修や面談を通じて、ストレスの原因や対処法、相談窓口などを周知する。

・「完璧主義」を手放し、70点主義でも良いという考え方を伝える。

・適切な休息の重要性を強調し、有給休暇の取得を推奨する。

・社内イベントや交流の機会を設け、新入社員が孤立しないようサポートする。

④ゴールデンウィーク明けのフォローアップを強化する:

・連休明けに新入社員一人ひとりの状況を確認する機会を設ける。

・体調不良や意欲低下が見られる場合は、無理をさせず、必要に応じて専門家への相談を促す。

・職場全体で新入社員を温かく迎え入れる雰囲気を作り、安心感を与える。

まとめ

新入社員の早期退職は、企業にとって大きな損失です。彼らが社会人としての第一歩を順調に踏み出し、長く活躍できるよう、採用担当者は入社前から入社後にかけて継続的なサポート体制を構築し、メンタルヘルスの課題に真摯に向き合うことが不可欠です。木村氏が提唱するように、新入社員自身が日々のコンディションを把握し、完璧主義を手放すことの重要性を伝え、企業全体で彼らを支える意識を持つことが、早期退職を防ぐための重要な鍵となります。